Oleh : Kurnia Fajar*

Surau kami mulai berdandan. Siap menyambut ramadan tiba. Anak-anak berlari-larian, orang tua duduk bersila, tafakur dalam diam. Mungkin ini ramadan pamungkas. Bagi sebagian orang, ramadan menyisakan kesedihan, sebab ibunya, atau ayahnya, atau istrinya, atau suaminya, yang telah lebih dahulu berpulang. Mungkin ini ramadan terakhir. Maka tiap-tiap orangtua makin dalam tunduknya. Makin lama sujudnya. Sebab mizan masih doyong ke kiri. Ramadan tahun depan, saya akan ada di Makkah, di Madinah, di Masjidil Haram, di Nabawi. Tanpa selfie, tanpa kabar. Sesudahnya, panggil saya pulang, jika mizan sudah ke kanan. Mari kita bikin janji. Terlalu membingungkan dunia ini untuk terus-menerus digenggam, seperti bara api. Kisahnya selalu berulang, tak ada yang baru. Ramadan itu harus lebih serius, lebih progresif, lebih luas dari sekadar sahur, menahan lapar, haus, dan lainnya. Ramadan itu tentang hidup itu sendiri. Di awal ramadan selalu sulit. Di tengah, selalu lebih mudah. Di akhir, selalu rindu apa-apa yang di awal. Ramadan itu mantra, anugerah tempat kita ditunjuki siapa kita, ke mana semua ini menuju, dan ke mana kamu akan pulang. Seserius itu. Sebelum berbuka, rasanya semua makanan diinginkan. Pas berbuka, cuma sepotong bakwan. Dan itu cukup. Ini tentang apa yg diinginkan versus apa yang dibutuhkan. Ramadan ini, anak-anak yatim itu, kita bikin mereka gembira.

Dunia rontok dalam sekejap. Ekonomi ambruk. Cari kerja sulit, PHK dimana-mana. Pekan depan sudah ramadan, lalu lebaran. Apa yang lebih kita butuhkan: cemas, atau saling-menyalahkan? Google membantu kita menemukan semua jawaban atas semua pertanyaan. Tapi dia tak membantu kita menjawab kenapa rakaat ke empat dalam shalat ashar pada saat ramadan kita ingin nambah lagi, dan lagi, dan lagi. Ashar itu titik paling lemah ketika berpuasa. Justru di situ kita ingin sujud lagi, dan lagi, dan lagi. Google tak mampu sampai ke sini. Ramadan itu menggembirakan. Seminggu terakhir bikin sedih. Tandanya ketika shaf makin maju. Postinglah makanan, minuman, atau apa saja yang sejenis dengan itu, di bulan ramadan. Gak akan ada yg marah, gak akan berpengaruh. Tapi jangan pakai caption mengolok-olok, mengejek. Gak ada yg mau diejek. Ada banyak keunikan di puasa ramadan. Kalau mau ditelusuri yang kecil-kecil. Kita malah gembira kalau terpaksa menemani orang makan. Kadang puasa ramadan terasa lebih ringan dibanding puasa Senin-Kamis. Puasa ramadan harinya berturut-turut, dilaksanakan oleh hampir semua orang. Tuhan tak mengirimkan cek kosong. Tapi Dia persembahkan ramadan, supaya kita bisa menuliskan sendiri kebutuhan kita.

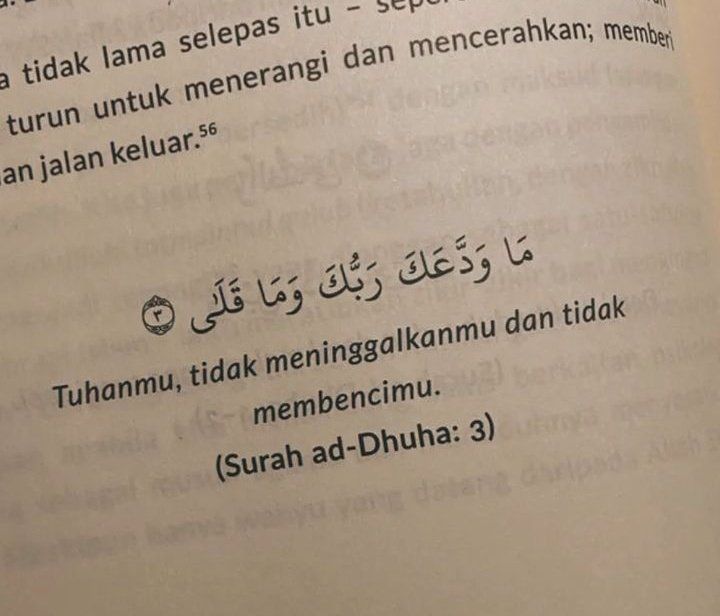

Penghujung ramadan. Selalu ada waktu di mana kita tidak tahu harus gembira atau sebaliknya. Ramadan mengajarkan makna sabar. Yaitu stamina untuk bersedia meletakkan egomu lebih rendah dari pantat ketika sujud. Keberanian untuk mengakui kau tak sepenting itu sambil membiarkan orang lain mengulurkan tangan. Jerih-payah menunggu Maghrib setelah seteguk air putih, lalu merebahkan jengahmu di sajadah. Jangan cepat-cepat pergi wahai ramadan. Ajari kami supaya makrifat untuk sabar. Ramadan sebentar lagi. Bila tiap-tiap takbir adalah doa, dan tiap-tiap doa pasti dikabulkan. Di tengah kesulitan kita memelihara pikiran dan hati nurani, mendoakan siapa saja bahkan musuh. Akan menyembuhkan. Kita malah memilih menjadi echo atas benci dan dengki. Kita ini cita-citanya apa? Kita ini mau kemana? Kaya-raya enggak, gembira juga enggak. Bahagia? Jauh. Mungkin kita harus memeriksa ulang kemana semua ini menuju? Kalau kaya pun enggak, setidaknya menjadi lebih baik. Tapi tawakal pun bukan jalan yang mulus. Justru licin, berkelok, dan mencemaskan. Saya sering jenuh dan bingung kok. Sering berburuk sangka kok, ini sebenernya pintu rejekinya ada koncinya gak sih. Tapi Tuhan setiap hari mengirimkan Malaikat kepada kita, untuk menjagai kita. Dan kita menyebutnya: sahabat.

Ramadan selalu mengingatkan saya kepada Bimbo. Syahdu dan mengharukan. Rindu kami padamu ya rasul… rindu tiada terperi. Demikian liriknya menghujam jiwa. Bimbo datang ke rumah, main. Lalu meminta saya mengisi liriknya. Maka jadilah seperti yang sekarang. Sebentar saja, tidak lama. Demikian Taufik Ismail mengisahkan. Lagu itu kemudian menjadi national anthem tiap ramadan. Pernah dinyanyikan oleh Chrisye, belakangan versi Gigi yang banyak dinyanyikan.

Ada sajadah panjang terbentang

Dari kaki buaian

Sampai ke tepi kuburan hamba

Kuburan hamba bila mati

Ada sajadah panjang terbentang

Hamba tunduk dan sujud

Di atas sajadah yang panjang ini

Diselingi sekedar interupsi

Mencari rezeki mencari ilmu

Mengukur jalanan seharian

Begitu terdengar suara adzan

Kembali tersungkur hamba

Ada sajadah panjang terbentang

Hamba tunduk dan rukuk

Hamba sujud tak lepas kening hamba

Mengingat Dikau sepenuhnya

Sehari menjelang Ramadan, biasanya saya akan texting Bapak dan adik saya. Pak, Syam, salam buat ibu ya, buat simbah. Maafin mas. Bapak dan adik rutin munggahan ke makam ibu dan simbah yang berpulang tahun lalu. Kemudian biasanya saya akan mengunjungi makam mertua. Di makam mertua saya katakan “maafin, ya mpah.. belum bisa jadi seperti yang mpah minta. Ramadan yang syahdu. Ramadan juga semacam penanda waktu. Lima enam kawan, kenalan, yang tahun lalu masih berjamaah di surau kami, kini sudah tak tampak. Ada yang sudah pulang, sudah uzur, sudah tak kuat bangkit. Orang-orang pulang, kenangan atasnya menetap. Time flies.

*) Gerilyawan selatan, pengamat ikan di dalam kolam